Vendemmia speciale 2024 a Novoli nel Salento i carri pieni di uva in fila per essere pesati con la tradizionale Stadera a Catene

Vendemmia speciale 2024 a Novoli nel Salento i carri pieni di uva in fila per essere pesati con la tradizionale Stadera a Catene

la Vendemmia nel Salento

ricerche a cura del dott Giovanni Greco

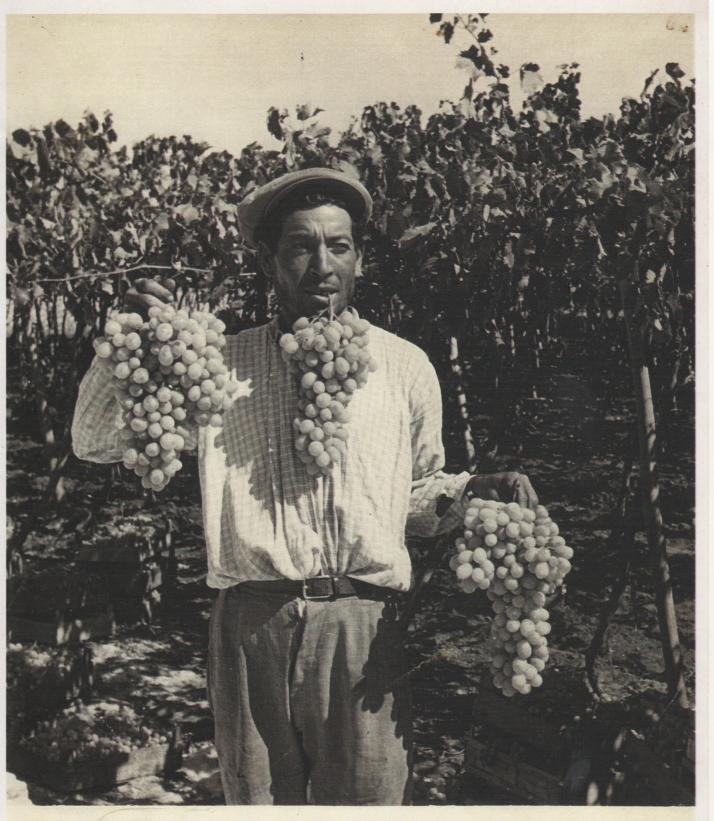

Giungevano a settembre i carri (traìni) con i tini colmi di grappoli di uva nera e di uva regina, nel festoso rito della vendemmia salentina, per essere rovesciati nei palmenti (paramiènti o palummiènti – le nostre vecchie ‘fabbriche’ del vino), e pigiati dai contadini con pale e forconi. E da li emergeva il profumo dolciastro che inodava le vie e i vicoli dell’intero paese.

Giungevano a settembre i carri (traìni) con i tini colmi di grappoli di uva nera e di uva regina, nel festoso rito della vendemmia salentina, per essere rovesciati nei palmenti (paramiènti o palummiènti – le nostre vecchie ‘fabbriche’ del vino), e pigiati dai contadini con pale e forconi. E da li emergeva il profumo dolciastro che inodava le vie e i vicoli dell’intero paese.

Ogni anno venivano ripetuti gli stessi gesti; metodi di lavoro agricolo e tradizioni contadine che di generazione in generazione si sono tramandati per fare il vino. Il lavoro per la vendemmia iniziava presto. Nelle vigne i contadini arrivavano alle 5:00 del mattino accompagnati da tutta la famiglia. E si stabiliva chi dovesse tagliare i grappoli e chi trasportare il carico dei grappoli e come tutti si dovevano disporsi tra i filari. Infatti il lavoro procedva fra filari più carichi d’uva e quelli meno capienti di grappoli. Di solito il compito della raccolta della vite era affidato alle donne e ai bambini. Raccoglievano i grappoli maturi seguendo il ritmo dei canti delle donne, melodie imparate dai nonni. Poi verso mezzogiorno tornavano a casa stanchi e affamati ma soddisfatti del lavoro. Mentre gli uomini avevano il compito di trasportare i cesti colmi del prezioso nettare e di svuotare i secchi, Era il cosidetto cuf’natore. Un tempo i contenitori dei grappoli appena raccolti, erano le tine (le tineddhre) che erano di legno ed erano portate a spalla. Quindi l’uva veniva depositata in contenitori fatti di giunchi e canne “Le Cofane”. Ogni “cofanu” poteva contenere circa 50 chili di uva. Lu cuf’natore sollevava questi pesi e aveva anche il compito di svuotare i secchi delle vendemmiatrici. La vendemmia proseguiva fino ad ottobre inoltrato.

Ogni anno venivano ripetuti gli stessi gesti; metodi di lavoro agricolo e tradizioni contadine che di generazione in generazione si sono tramandati per fare il vino. Il lavoro per la vendemmia iniziava presto. Nelle vigne i contadini arrivavano alle 5:00 del mattino accompagnati da tutta la famiglia. E si stabiliva chi dovesse tagliare i grappoli e chi trasportare il carico dei grappoli e come tutti si dovevano disporsi tra i filari. Infatti il lavoro procedva fra filari più carichi d’uva e quelli meno capienti di grappoli. Di solito il compito della raccolta della vite era affidato alle donne e ai bambini. Raccoglievano i grappoli maturi seguendo il ritmo dei canti delle donne, melodie imparate dai nonni. Poi verso mezzogiorno tornavano a casa stanchi e affamati ma soddisfatti del lavoro. Mentre gli uomini avevano il compito di trasportare i cesti colmi del prezioso nettare e di svuotare i secchi, Era il cosidetto cuf’natore. Un tempo i contenitori dei grappoli appena raccolti, erano le tine (le tineddhre) che erano di legno ed erano portate a spalla. Quindi l’uva veniva depositata in contenitori fatti di giunchi e canne “Le Cofane”. Ogni “cofanu” poteva contenere circa 50 chili di uva. Lu cuf’natore sollevava questi pesi e aveva anche il compito di svuotare i secchi delle vendemmiatrici. La vendemmia proseguiva fino ad ottobre inoltrato. Lu traìnu era il carro agricolo a trazione animale (muli o buoi) e dalle alte ruote, che trasporta il prodotto (stipato in cesti d’uva o in capienti tini), alla cantina o ai palmenti per la lavorazione; ossia la pigiatura e la torchiatura. In questa fase si producevano il dolce mosto. L’uva veniva quindi pigiata con piedi in una vasca molto grande. Il palmentaro eseguiva una specie di tarantella saltellando sull’uva fino a quando tutti i grappoli non erano completamente schiacciati. Poi il mosto e le raspe venivano lasciate a fermentare nella vasca per un periodo di tempo, solitamente 24 ore. E Nuvole di moscerini si agitavano al di sopra degli acini appena spremuti … Successivamente il mosto veniva prima fatto colare in un pozzo adiacente la vasca dove era stata pigiata l’uva e poi raccolto in barili di legno. Le raspe venivano caricate in un torchio a vite e qui spremute per farne uscire ancora del mosto che veniva aggiunto a quello già messo nei barili.

Lu traìnu era il carro agricolo a trazione animale (muli o buoi) e dalle alte ruote, che trasporta il prodotto (stipato in cesti d’uva o in capienti tini), alla cantina o ai palmenti per la lavorazione; ossia la pigiatura e la torchiatura. In questa fase si producevano il dolce mosto. L’uva veniva quindi pigiata con piedi in una vasca molto grande. Il palmentaro eseguiva una specie di tarantella saltellando sull’uva fino a quando tutti i grappoli non erano completamente schiacciati. Poi il mosto e le raspe venivano lasciate a fermentare nella vasca per un periodo di tempo, solitamente 24 ore. E Nuvole di moscerini si agitavano al di sopra degli acini appena spremuti … Successivamente il mosto veniva prima fatto colare in un pozzo adiacente la vasca dove era stata pigiata l’uva e poi raccolto in barili di legno. Le raspe venivano caricate in un torchio a vite e qui spremute per farne uscire ancora del mosto che veniva aggiunto a quello già messo nei barili.

I palmenti sono antichi impianti di produzione del vino costituiti da vasche, di forma rettangolare o circolare, utilizzate sia per la pigiatura dell’uva sia per la fermentazione dei mosti. Il nome deriva dal latino palmes palmitis, tralcio di vite, o da paumentum, l’atto di battere, pigiare. La definizione è poi nei secoli passata a significare le macine del mulino che schiacciavano le olive per produrre l’olio o frantumare il grano per ricavarne farina. Il termine palmentum si trova in numerosi documenti medievali del IX e X sec. , accanto a quello di trapetum, suo omologo per l’estrazione dell’olio.

I palmenti salentini di epoca bizantina erano scavati nella roccia, e li venivano schiacciate le uve. Ma a oggi ne sono rimasti ben pochi; ve ne è uno in Carpignano.

Il mosto quindi, veniva fatto fermentare nel tino. Durante la cottura del mosto, talvolta si aggiungeva dello zucchero. Le donne facevano il mosto cotto in una grossa caldaia di rame aiutandosi con un lungo mestolo di legno (la cucchiara), dove il mosto si faceva bollire per molte ore. Operazione utile per dare profumo e consistenza al futuro vino. Le vie dei paesi si popolavano prima di traini, poi di trattori. Trasportavano l’uva nelle Cantine sociali o nei “paramienti” (palmenti privati). E a questo pinto iniziava il secondo ciclo della produzione del Vino. L’uva appena colta veniva quindi scaricata nel “palmento” ossia un’ampia superficie di cemento dentro la quale i grappoli venivano ammostata con i piedi nudi. Il mosto detto “mosto fiore” che si accumulava nelle tinelle sottostanti, veniva immesso nella botte di legno, mentre i grappoli pigiati venivano posti in un torchio cilindrico verticale per estrarne il succo, la parte liquida.

Cottu conserva di vincotto bevanda invernale per fare sorbetti preparati con la neve vergine raccolta sui campi o sulle terrazze.

ingredienti: mosto, zucchero.

Pijia u mustu te ua niura appena squicciata e culalu bonu, minti poi la stessa misura te zuccuru e tuttu mmiscatu intra na cazzarola lu faci fervire chianu, chianu ngirannu sempre cu na cucchiara te taula sinu a quannu nu pare na crema. Ndifriddutu lu minti intra nu buccaccio te vitru scuru lu chiuti bonu e lu azzi intra la credenza.

Si prenda del mosto di uva nera appena pigiata e lo si passa con un colino molto sottile. Si addiziona poi un quantitativo uguale di zucchero. Si ponga poi in una pentola su fuoco moderato e si lasci cuocere rimestando continuamente con un cucchiaio di legno sino a quando il composto non diventi di consistenza cremosa. Raffreddato si conserva poi in boccacci di vetro scuro ben chiusi.

Poi, nel nuovo secolo, a cominciare dal secondo dopoguerra, giunsero i mezzi agricoli della Piaggio, e l’ape carica di tinelle piene d’uva!

Durante le ore di lavoro per la vendemmia tutti i contadini erano soliti intonare gli antichi canti e stornelli della tradizione orale della vita nei campi, un tesoro custodito dagli anziani del paese. Erano canti semplici spesso con l’uso dei “contrasti” a due voci, maschile e femminile sul tema dell’amore e della campagna. Con l’accompagnamento di poesie, canzoni e danze.

Nella storia del Salento la vendemmia ha inizio in ere arcaiche. Se ne parla nel Mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto (del 1163-1165), nel riquadro dove si raffigura un contadino, che impugna con la mano destra uno strumento munito di lama e che pigia con il piede sinistro in un recipiente i grappoli già tagliati da una vite. Accompagna la raffigurazione di Agosto il segno zodiacale del Leone, governato dal Sole, quinto segno dello zodiaco (e, insieme al Sagittario e all’Ariete, segno di Fuoco) che occupa il cuore dell’estate. Con il mese di Agosto (e di Settembre) il ciclo otrantino rivolge l’attenzione alla viticoltura, attività di capitale importanza nell’agricoltura del Sud. In altri cicli dei mesi è consuetudine che questo mese illustri l’attività preparatoria del bottegaio impegnato nella costruzione delle botti.