Ranverso nel governo di Jean de Montchenu Abate dal 1470, va collocato il progetto architettonico dell’Ospedale Gritella il colore del gotico

Ranverso nel governo di Jean de Montchenu Abate dal 1470, va collocato il progetto architettonico dell’Ospedale Gritella il colore del gotico

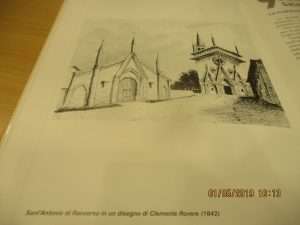

Le strade con fondale 127 5_Valle di Susa. Sant’Antonio di Ranverso. Truc de Rivolle, Misuratore, Plan géométrique […] de la commanderie de S. Antoine de Ranvers, 1754, inchiostro e acquerello su carta. Particolari della carta. AOM, Mappe, cabrei e volumi diversi, Ranverso, in fase di inventariazione. Da GRITELLA, Il colore cit., p. 19. __5 | 6 sembrano testimoniare una serie d’indizi, rinvenuti nello spazio del cortile presente fino al XIV secolo e di lunghezza pari allo sviluppo della chiesa18. La scala architettonica: asse stradale e facciata 6_Valle di Susa. Sant’Antonio di Ranverso. Giuseppe Reviglio, Geometra, Piano regolatore degli stabili componenti il tenimento di Sant’Antonio di Ranverso. AOM, Mappe e Cabrei, Ranverso, n.17 a.8, Ranverso 19, 1860 29 ottobre. Da GRITELLA, Il colore cit., p. 38.

Il complesso cenobitico degli antoniani, definito dagli spazi dei canonici, perpendicolari alla chiesa, e dal profilo rettilineo degli edifici ad uso rurale, fiancheggia l’asse viario contribuendo alla definizione della quinta scenica, conclusa, sul lato opposto, dalla cinta muraria sulla quale prospetta anche la facciata medieval

ampliamento della chiesa.128 Storia dell’Urbanistica n. 14/2022 dell’ospedaletto, edificio rimasto privo di una sua articolazione interna compiuta [Fig. 7]. Scendendo dall’analisi territoriale alla scala architettonica e concentrandosi quindi sull’edificio principale, la complessa ricostruzione delle fasi edilizie della chiesa, esito di cantieri consecutivi tra il XIII e il XV secolo, permette alcune considerazioni sul rapporto tra la facciata e la posizione della strada. Gli approfonditi studi condotti in occasione del restauro della facciata principale alla fine del secolo scorso, integrati oggi da una lettura stratigrafica dell’elevato, sembrano fornire risultati in grado di comprendere l’originario orientamento della chiesa19. Al di là delle problematiche ancora aperte circa la datazione della fondazione e della costruzione, su preesistenze o meno, del primo edificio, l’elemento sul quale focalizzare l’attenzione è il suo posizionamento che pare rimasto invariato dalla prima fase costruttiva. A partire dall’impianto originario, ascrivibile alla fine del XII – inizio XIII secolo, la chiesa ad aula unica di dimensioni contenute si concludeva con un fronte che corrisponde, in parte, al prospetto interno dell’attuale facciata, al quale vengono addossati prima il nartece e poi le imponenti ghimberghe nel corso del XV secolo. La continua riplasmazione dell’assetto dell’edificio, ampliato in fasi successive per ottenere uno spazio di culto maggiore, più consono al prestigio crescente della comunità, sembra rivolgersi verso l’area disponibile ad est. La successione nella costruzione delle cappelle laterali e il progressivo aggiornamento della zona presbiteriale, cresciuta e passata da una primitiva e ipotetica abside semicircolare ad una piatta (con una prima fase alla metà-fine del XIII secolo e un secondo ampliamento entro l’inizio del XV secolo)20, fino al profilo poligonale di tardo Quattrocento, non variano il rapporto tra strada e orientamento dell’edificio [Fig. 8]. Importanti e noti interventi decorativi, come i cicli di affreschi conservati nel presbiterio attribuibili a due momenti, di primo Quattrocento e quelli successivi di Jacopo Jaquerio, databili al 1420-40, forniscono cronologie ante quemper i principali cantieri architettonici21. 19. GRITELLA, Il colore, cit.; Chiara GATTIGLIO, Laura DI PASQuALE, Chiesa di Sant’Antonio di Ranverso: ricerca storica e analisi stratigrafica, Tesi di laurea, relatori Silvia Beltramo, Fulvio Rinaudo, Politecnico di Torino, Architettura per il restauro e valorizzazione del patrimonio, a.a. 2021-2022. 20. L’abside semicircolare, riproposta sul piano pavimentale della chiesa, è nota solo da indicazioni di Cesare Bertea dell’inizio del XX secolo e sulle quali si riportano le perplessità di RuFFINO, Le origini della precettoria, cit., pp. 26-27. Cesare BERTEA, Carlo NIGRA, Sant’Antonio di Ranverso ed Avigliana: una passeggiata artistica, Ajani e Canale, Torino 1923. Sulle fasi di restauro GRITELLA, Il colore, cit., pp. 110-135; si veda anche Liliana PITTARELLO, Abbazia di S. Antonio di Ranverso presso Buttigliera Alta: il restauro edilizio, in Maria Grazia Cerri et alii (a cura di), Alfredo D’Andrade, Tutela e Restauro, Vallecchi, Firenze 1981, pp. 269-283. 21. Tra gli studi più recenti: walter CANAVESIO (a cura di), Jaquerio e le arti del suo tempo, Regione Piemonte, Torino 2000; Andrea Maria LuDOVICI, Pitture murali in Valle di Susa. I cicli affrescati alLe strade con fondale 129 7_Valle di Susa. Sant’Antonio di Ranverso. La facciata della chiesa con il nartece quattrocentesco (foto: Silvia Beltramo). 8_Valle di Susa. Sant’Antonio di Ranverso. Planimetria con le fasi costruttive dei cantieri architettonici della chiesa. a: XIII secolo; b: fine del XIII secolo; c: seconda metà XIV secolo; d: metà XV secolo; e: XV secolo (1497 ca.). __7 | 8 Il prospetto principale è oggetto di una serie di aggregazioni che seguono le variazioni interne delle cappelle e la sopraelevazione della navata principale della chiesa con la costruzione del sistema voltato a crociera costolonato ascrivibile alla seconda metà del XIV secolo. Alla nuova facciata trecentesca viene addossato nello stesso periodo un nartece nella parte inferiore ancora privo delle ghimberghe. Elaborazione grafica di Ilaria Papa sulla base del rilievo di GATTIGLIO, DI PASQUALE, Chiesa di Sant’Antonio di Ranverso cit. Il precettore Jean de Montchenu I (1430-1458) si fa portatore di una serie di istanze di miglioramento dell’edificio; oltre ad occuparsi della campagna decorativa interna, decide anche di aggiornare il fronte principale con la realizzazione del cosiddetto coro d’inverno al di sopra del nartece che occlude la facciata trecentesca inglobata in nuove strutture e non più visibile all’esterno. Si definisce, in tal modo, un nuovo fronte allineato in verticale con il portico al piano inferiore servizio della fede, Graffio, Susa 2014; Claudio BERTOLOTTO, Le stagioni della pittura murale, in Valle di Susa. Tesori, cit., pp. 167-188.130 Storia dell’Urbanistica n. 14/2022 9__ e una cortina edilizia superiore con una fascia di archetti pensili polilobati, quattro monofore incorniciate da modanature in laterizio e il rosone centrato rispetto alla mezzeria della facciata. una finitura pittorica in rosso e nero su fondo bianco, ritrovata in qualche lacerto durante l’ultimo restauro, si contrappone al colore delle decorazioni in cotto [Fig. 9]. All’ultimo decennio del Quattrocento, sotto il governo di Jean de Montchenu II, precettore dal 1470, va collocato il progetto di completamento architettonico dell’edificio, messo in cantiere tra il 1495 e il 1497 e rimasto incompiuto nella sua interezza. La costruzione delle raffinate ghimberghe addossate alla facciata ovest, l’abside poligonale con le relative volte a spicchi e i pinnacoli di coronamento, il chiostrino su colonne laterizie e la scaletta elicoidale inserita nella preesistente torre fanno riferimento alla fase documentata della fine del XV secolo22. Le tre ghimberghe, appoggiate al fronte preesistente, evidenziano l’eccentricità esistente tra l’occhio del rosone e l’asse della cuspide intermedia, asse del tutto estraneo ai due longitudinali, creati con i successivi ampliamenti e le progressive inclinazioni della posizione del coro e abside23. Il rosone non aveva un rapporto 22. Gli inventari del 1497 e 1499 descrivono i beni mobili e immobili della precettoria. Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon, St. Antoine, Ranvers, 49h 1235, carnet A. 9_Valle di Susa. Sant’Antonio di Ranverso. Sezione longitudinale con le fasi costruttive della chiesa. GRITELLA, Il colore cit., p. 60.Le strade con fondale 131 diretto con lo spazio liturgico interno della chiesa in quanto collocato in corrispondenza del sottotetto del coro d’inverno già presente all’epoca.

Il ruolo della committenza nella fabbrica architettonica I cantieri che nel corso del XV secolo aggiornano l’edificio principale sono da ascriversi alla regia dei due precettori omonomi, appartenenti alla casata dei Montchenu, una delle più antiche del Delfinato, e dal ruolo rilevante assunto dalla comunità antoniana, forte dell’appoggio delle principali autorità signorili e religiose dell’epoca. La visita apostolica promossa dalla curia avignonese nel 140624 trae origine dalla supplica giunta al papa Benedetto XIII da parte del duca di Milano, Giovanni Maria Visconti, dal duca di Savoia, Amedeo VIII, dal principe di Acaia, Ludovico e dall’abate di Staffarda, Pietro de Bous, rivolta alla ricerca di un’autonomia da parte della precettoria valsusina rispetto alla casa madre di Vienne. Amedeo VIII garantisce continuità nel sostegno dinastico, ricorrente fin dalla fine del XIII secolo, a conferma dell’affermazione e della crescita del culto per Sant’Antonio abate da parte della dinastia sabauda. Culto al quale la famiglia era particolarmente legata come sembrano testimoniare alcune reliquie del santo eremita conservate nella Sainte Chapelle di Chambery e le frequenti raffigurazioni nei testi miniati dell’iconografia del santo taumaturgo25. Le maggiori proporzioni monumentali assunte dalla chiesa con il cantiere architettonico della fine del Quattrocento diretto da Jean de Montchenu II, consolidano il prestigio culturale acquisito nella metà del secolo, confermano la volontà di giungere ad un assetto definitivo dell’edificio principale, che non varia, come visto, il suo orientamento planimetrico, riaffermando continuità nell’intenzionalità progettuale che privilegia il rapporto diretto tra facciata principale e asse viario. Gli interessi economici e politici delle famiglie signorili e il ruolo acquisito dalla comunità antoniana costituiscono lo sfondo sul quale si muovono le scelte che affermano la consapevolezza di un progetto ricercato in prossimità dell’asse di strada e con questo cresciuto e rafforzato nel corso del tardo medioevo

Altri articoli

In quell’anno 1776, con la bolla papale di Pio VI, la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso passò sotto il controllo dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (Ordine Mauriziano).

L’aforisma di Pina Sorrenti, fondatrice del Centro per le Camerette di Torino (oggi noto come Max Camerette), scritto nel 2006, recita: