Polittico Pascale Oddone Staffarda

Polittico Pascale Oddone Staffarda

AFOM Polittico Insieme di Pascale Oddone Staffarda

È la più cospicua tra le realtà monastiche del territorio saluzzese, costruita almeno tre secoli dopo le altre grandi abbazie di fondazione longobarda.

Sull’esistenza nel luogo di altre realtà monastiche prima dell’attuale, non ci sono documenti scritti,

ma l’antichità del cristianesimo nel luogo è documentata dell’epigrafe di Onorata datata “mercoledì 6 febbraio 620” scoperta nel 1811 nel pavimento di una stalla dell’abbazia.

L’epigrafe secondo gli storici è una testimonianza probabilmente dell’insediamento monastico su di un preesistente edificio ecclesiastico, a dar corpo all’ipotesi concorrerebbero avanzi di mura e di coppi romani nella zona.

L’abbazia di Staffarda

fu costruita attendibilmente a partire dal quarto decennio del XII secolo su terreni donati, nei primi anni dello stesso secolo,

dal marchese Manfredo I di Saluzzo ai monaci dell’Ordine cistercense, provenienti dall’abbazia di Santa Maria alla Croce di Tiglieto, per farne un centro di bonifica della campagna circostante.

Nell’arco di poco tempo, nel corso del XII secolo, sorgono nell’area piemontese, derivate da La Ferté

(che è una, assieme a Citeaux, Morimond, Pontigny e Fontenay, delle “madri” di tutte le fondazioni dell’ordine),

quattro abbazie cistercensi: Lucedio in provincia di Vercelli, Staffarda (a Revello in provincia di Cuneo),

Casanova (Carmagnola in provincia di Torino) e Rivalta Scrivia (provincia di Alessandria);

ma per prima, poco più a sud, su territori dell’Appennino ligure un tempo appartenenti agli Aleramici nonché tuttora in diocesi di Acqui,

ne sorse una quinta: Tiglieto (Campo Ligure in provincia di Genova).

Sono infatti Tiglieto e Lucedio i primi insediamenti cistercensi della penisola e, così come l’insieme di tutte le abbazie citate,

naturale irradiazione dalla vicina Borgogna e originario principio della successiva irradiazione ad est e a sud.

Storia

Su questo territorio il 31 luglio 1690 si svolse la sanguinosa battaglia di Staffarda, tra i piemontesi di Vittorio Amedeo II di Savoia e

i francesi del generale Catinat, con danni ingenti alle strutture architettoniche dell’abbazia (in particolare il chiostro e il refettorio).

Nel 1750, con una bolla del papa Benedetto XIV, l’abbazia, che era ormai da secoli eretta in commenda (quindi priva di una propria vita monastica:

tra gli abati commendatari ci fu anche il cardinal Maurizio di Savoia), venne affidata all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, creato dai duchi di Savoia.

Sin dal 1968, Heinz Schomann effettuò ricerche sull’abbazia e recentemente ha quindi partecipato agli studi per il volume

Guida all’abbazia di Staffarda e al Parco Fluviale del Po, Torino 1999, con un contributo specifico su L’abbazia di Staffarda, redatto in collaborazione con Giuseppe Carità.

La biblioteca dell’abbazia conteneva un cospicuo patrimonio librario, fra cui l’importante manoscritto musicale noto come Codice di Staffarda,

ma, in seguito alle diverse spogliazioni subite dall’abbazia, la biblioteca fu dispersa e buona parte dei codici entrarono in possesso di Casa Savoia.

Fonte Wikipedia

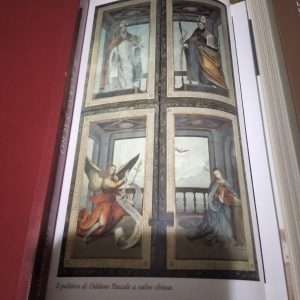

Polittico Pascale Oddone Staffarda

Polittico con valve chiuse

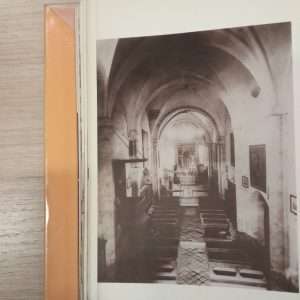

Foto della campata centrale della basilica senza ante foto di Secondo Pia

Vista del Polittico con vista dell’altare

Foto centrale di Secondo Pia nel 1886

foto ante chiuse monocromo

foto ante chiuse a colori magicamente