La facciata dell’Ospedale simile a quella della chiesa, si può considerare un’estensione della stessa, creando un’impressione di continuità tra i due edifici. Valdemarin scrive infatti Ranverso data 1908 si trova circa un metro sotto il livello attuale, e cinquanta centimetri più in basso si trova la strada della Gallie di origine romana (elaborazione da un articolo dell’agosto 1908).

La facciata dell’Ospedale simile a quella della chiesa, si può considerare un’estensione della stessa, creando un’impressione di continuità tra i due edifici. Valdemarin scrive infatti Ranverso data 1908 si trova circa un metro sotto il livello attuale, e cinquanta centimetri più in basso si trova la strada della Gallie di origine romana (elaborazione da un articolo dell’agosto 1908).

La facciata della Chiesa Abbaziale si scorge oggidi con minore altezza di quella che fosse allorché venne edificata, giacché è dessa interrata di ben oltre un metro; e tale altezza fu da me verificata allorché, facendo il rilievo del l’intero edifizio, ebbi ad eseguirne lo scavo, che mi permise di rinvenire le basi delle colonnine che ne decorano il prospetto^ nonché l’antico gradino pel quale si ascendeva al pronao, mentre ora bisogna discendere per visitarlo. Questo pronao, davanti al quadrilatero della Chiesa, é un rarissimo esemplare del quale non si può scorgere la primitiva bellezza, giacché trovasi rinserrato da mura, porte e cancelli, che ne impediscono l’accesso. Nell’esame dell’insieme di questa fabbrici, riescono ben distinti i tre periodi principali, nei quali fu costrutta, abbellita e riparata. L’interno ed il pronao si possono far risalire al principio del secolo Xir\ La facci.ita, senza alcun dubbio, fu eseguita posteriormente, ed al certo sullo scorcio del secolo WV^ e fu poi riattata nei primordi del secolo XV°.

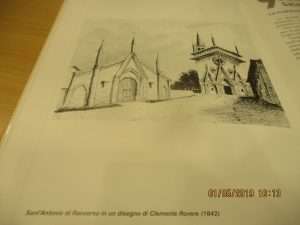

Ing. Cav. RICCARDO BRAVDA. BERRLTO DOMI-NTCO – RAPETTI GIOVANNI. L*ESCURSI0NISTA SANT’ANTONIO DI RANVERSO Fra i più splendidi esemplari Piemontesi dell’arte della terra cotta, va annoverata certamente la facciata della chiesa di Sant’Antonio di Ranverso. Quest’edizio possiede parecchi segni caratteristici, che non possono sfuggire alla memoria di chi, anche una sola volta, ha potuto osservarlo; e, fra questi, il remoto sito dov’è innalzato, accanto al paesello di Rosta (presso Rivoli), sull’antica strada che da Torino conduceva ad Avigliana e Susa; e la facciata straordinariamente ricca di decorazioni in cotto. Le impronte d’età diverse lasciate sul monumento e qualche prova tratta da documenti e tradizioni, indicano lunga assai l’istoria di questo prezioso avanzo dell’epoca di mezzo, che sarebbe sicuramente interessante di conoscere; ma poiché non mi fu possibile trovare documenti autentici, ne lascio lo studio ai ricercatori di antiche carte, alhnchè riesca di aiuto all’architetto, al quale non è dato che l’esame delle singole parti architettoniche, nei varii periodi costrutte. Citerò solo quanto ci narra il Mella, il più dotto, diligente e benemerito fra gli scrittori di monumenti piemontesi, parlando dell’Abbazia e chiesa di Sant’Antonio di Ranverso (i). a Vuoisi che questa Abbazia sia stata fondata nel 1156 dai monaci « ospitalieri di Sant’Antonio, venuti da La Motte Saint-Didier di Francia « e che la chiesa sorgesse successivamente nel 1188 al tempo del beato « Umberto 111 di Savoia, che fu largo di soccorsi a quei monaci ». Non si hanno che poche traccie dell’antica costruzione corrispondenti alle epoche suindicate. Ricordando però che quasi tutti gli edihzi che hanno lungo tempo servito agli usi delle popolazioni, ricevettero dalle generazioni che si succedettero le impronte del loro passaggio, con aggiunte e modificazioni, questa fabbrica puossi ben dire fortunata, giacche vissuta in tempi abbastanza armonici fra di loro, fu abbandonata nel periodo barocco, nel quale tali edilìzi furono completamente svisati, epperciò non ebbe addizioni troppo discordanti dal suo primitivo impianto. E se guasto vi fu, questo risale^ purtroppo, ad epoche da noi non molto lontane. La chiesa attuale presenta un quadrilatero di forma basilicale, diviso longitudinalmente in tre navi complessivamente di m. 16 nella media sua irregolare larghezza. L’orientazione è quasi perfetta. (1) Alti (lellii Socielà <ìi Arduoloijìd >• Ilcllc .irli /icr In /’ntrunia ili Turino, vuliiin*^ L ESCURSIONlàtA 3 La sua facciata si scorge oggidi con minore altezza di quella che fosse allorché venne edificata, giacché è dessa interrata di ben oltre un metro; x e tale altezza fu da me verificata allorché, facendo il rilievo del l’intero edifizio, ebbi ad eseguirne lo scavo, che mi permise di rinvenire le basi delle colonnine che ne decorano il prospetto^ nonché l’antico gradino pel quale si ascendeva al pronao, mentre ora bisogna discendere per visitarlo. Questo pronao, davanti al quadrilatero della Chiesa, é un rarissimo esemplare del quale non si può scorgere la primitiva bellezza, giacché trovasi rinserrato da mura, porte e cancelli, che ne impediscono l’accesso. Nell’esame dell’insieme di questa fabbrici, riescono ben distinti i tre periodi principali, nei quali fu costrutta, abbellita e riparata. L’interno ed il pronao si possono far risalire al principio del secolo Xir\ La facci.ita, senza alcun dubbio, fu eseguita posteriormente, ed al certo sullo scorcio del secolo WV^ e fu poi riattata nei primordi del secolo XV°. La rassomiglianza dei capitelli in pietra con quelli delle costruzioni coeve, esistenti nella vicina Avigliana ed alla Sacra di vSan Michele, ci ‘ può indicare a un dispresso l’epoca nella quale furono scolpiti. Quelli posati sulle svelte colonne dell’interno, sono a foglie, taluni ricordano quelli a cubo del periodo lombardo, ed altri arieggiano i capitelli corinzii dell’epoca romana, quelli invece situati sulle tozze colonne del pronao, sono scolpiti con mostri, foglie, teste di monaci e di animali, stranamente intrecciati. Non mi soffermo a discutere sul simbolismo che molti attribuiscono a queste decorazioni. Certo si è che la fantasia degli artisti di quell’epoca era tale, e tanta era la libertà loro concessa, che non di sole foglie, ma di mostri d’ogni forma si servivano, pur di rendere ricca la scoltura decorativa. Non è il simbolismo che deve cercarsi in quelle composizioni, bensi la fantasia e l’originalità che in esse spicca maestrevolmente. Le lussureggianti ornamentazioni in cotto della facciata non hanno riscontro nei paesi circostanti, e sono, per la maniera colla quale vennero modellate del pii^i bel periodo gotico che abbia fiorito in Piemonte sulla fine del secolo XIV”. I colonnini a tortiglione alternati colle fascie formate di mattoni sovrapposti ed ornate a fogliami girati, fiori e frutta rendono animati i fianchi delle cuspidi principali e ne sono il fondamentale ornamento. E degna di nota la cornice orizzontale sulla quale poggiano le finestre di mezzo e che viene intercettata dalle tre ghimberghe^ e quella terminale ad archetti intrecciati. L’ESCURSIONISTA L’uso invalso in Piemonte di dipingere le facciate delle chiese con fascie, bozze, od altro a chiaroscuro, ci fornisce la data importante, nella quale fu riattato questo edilizio, il principio cioè del secolo XV”. Imperocché a quell’epoca si fanno risalire le facciate della chiesa parrocchiale di Andorno e quella di San Sebastiano di Biella, le pitture esterne delle quali tanto ricordano quella ricchissima di Sant’ Antonio. Per certo in quell’epoca fu adattato quel tettuccio il quale, se molto ha giovato a conservare le decorazioni delle cuspidi assai sporgenti, toglie però molto effetto all’elevazione della facciata. La chiesa è partita, come dissi, in tre navate. Quella centrale, misura m. 21,50 in lunghezza e m. 6,70 in media larghezza ed è divisa dalle altre due, mediante archi a sesto acuto, alcuno dei quali impostato sul pavimento. Le dimensioni delle navate laterali variano assai fra di loro. Quella a destra è pii^i larga, forse per ragione di maggior spazio concesso, non credo per ragione simbolica, come si volle da taluno attribuire all’architetto. 1 campi delle navi sono coperti con volte a crociera le cui costole, evidentissime, partono, talune dai piedi dei pilastri croci formi, tal altre, dall’abaco del capitello delle colonne. Le serraglie degli archi, in pietra, al pari delle costole, portano scolpito il Tau. simbolo dei frati Antoniani, che si vede pure eseguito in ferro sui pinacoli delle cuspidi e su quelli della parte superiore della facciata. Importante assai come costruzione è l’abside, tanto internamente quanto all’esterno. N’uolsi però lamentare che un muro fronteggiante la strada ne deturpi la visuale esterna, e che una moderna decorazione in stile così detto gotico ne scemi la maestà dell’interno, e forse ne nasconda le antiche pitture, che certamente vi esistevano, poiché ancor si riesce a scorgerne sotto l’intonaco nella navata di sinistra e si ammirano fortunatamente quelle della cappella laterale a destra, ora convertita in sacrestia. Questa cappella eretta nel 1360 a lianco del Sancta SaNitonnn^ ha non lieve importanza per la sua costruzione a volta ogivale, le cui nervature son dipinte ad amati di stile dello scorcio del secolo XV” ed a quest’e

poca devonsi pure attribuire le pitture decoranti la volta e le pareti che sono tutte di buon fresco. Nella parete maggiore verso Nord havvi una pittura rappresentante Pascesa del Redentore al Calvario, che è notevole tanto per la composizione, che per lo studio archeologico di armi e vestiari del secolo XV.” Essa fu riprodotta egregiamente nella cappella del Castello Medioevale dagli artisti Vacca e Rollini. L’ESCURSIONISTA 5 L’accesso alla Chiesa è dato da una porticina, che comunica col chiostro e da un’altra che è sita nel centro del pronao. Su quest’ultima si conserva ancora un dipinto di bellissima fattura. Il pronao ha un’altezza di m. 5,60 misurata dal pavimento alla serraglia dell’arco, e le volte che lo ricoprono sono destinate a sorreggere la cantorìa. Questa è illuminata dalle due finestre e da un finestrino, che vedonsi nel prospetto ai lati delle ghimberghe, e dalla rosa che è sita nel centro della facciata. L’accesso alla cantorìa si aveva dal chiostro per mezzo di apposita scaletta. Questa parte delFantica chiesa è ora ridotta a granaio, ed alla conservazione dei cereali sono pure consacrate alcune camere adiacenti, che nella forma e decorazione delle pareti conservano tutta l’apparenza primitiva. A compiere questo breve riassunto descrittivo di un tale gioiello architettonico, non mancherebbe che la descrizione della facciata. Ma la mia penna è incapace di dar a dividere con chiarezza gli artifizi usati dall’abile architetto del secolo XI\’” per ottenere tanta eleganza in spazio così stretto. .^ L’animazione della parete, ottenuta per mezzo delle tre ghimberghe sormontate da eleganti pinacoli, forma una caratteristica di questa facciata. Di tali cuspidi, assai ditterenti da quelli esistenti nelle chiese del Nord, abbiamo molti esemplari nel Piemonte ; quali a tramontana di Torino, Ciriè e Chivasso. a levante Chieri, a mezzodì Saluzzo, ma in nessun edifizio di queste città trovansi le ghimberghe così riavvicinate e quasi di uguale altezza, come pure in nessuno si riconosce la composizione e finitezza del lavoro in terra cotta, quale si ammira in questa chiesa vetusta. L’occhio dell’osservatore rimane colpito nel vedere la poca corrispondenza dell’asse della cuspide centrale col centro della facciata. La differenza è di cm. 36. Anche qui si volle applicare il simbolismo, poiché, avvezzi come siamo alla straordinaria e fredda esattezza nella simmetria delle moderne costruzioni, ci stupisce il vedere questa dissimetria, causata forse dalla difficoltà della sovrapposizione dei singoli pezzi decorativi, dissimetria che si riconosce in quasi tutti gli editìzi delPepoca di mezzo e della quale quei grandi architetti poco si curavano, e che forse è causa che ai nostri occhi riescano più simpatici. L’intonaco ha coperto le pitture esistenti sui campi mistilinei delle tre ghimberghe, come pure furono imbiancati i dipinti’sovrastanti ai tre L’ESCURSIONISTA portali, dei quali è dato ancora di scorgere tracce di angeli genuflessi recanti scudi con imprese e cartellini svolazzanti, sui quali era scritto ; Et oinnis lingua coufiieatiir^ quia Dominus Jesus Crisliis in gloria est Dei T^atris, In nomine Jesus omnes genuflecfaiitur ceìestiuni terrestriuìn et ifijer7ioruni, Nel xviii’* secolo fu dipinta sulla ghimberga centrale lo stemma di \’ittorio Amedeo Duca di Savoia. Uguale stemma, quale segno di patronato, fu ripetuto sulla porta dell’Ospedale. Fu salva dal vandalismo a cui andò soggetto questo edifizio negli scorsi secoli, la statua del Santo protettore che tiene ai piedi il solito animale, il quale serve a ricordare la benefica istituzione dell’Ordine dei frati Spedalieri, che leniva con semplici frizioni del grasso di maiale le pene agli ammalati del fuoco sacro che ivi convenivano. Questa statua, lavoro del xv” secolo, è scolpita nel legno e colorata. Fortuna volle che fosse eziandio salvo il celebre trittico, eseguito per la città di Moncalieri, da De fendente De l^’erraris da Chivasso. « Questo importante trittico, cosi scrive il Gamba (r), colle sue con lonne di doppio ordine, sovrapposte l’una all’altra, colle sue cornici « di finissimo intaglio, col suo incoronamento e base, forma come un 4 elegante edifìcio sul quale stanno incastrati i molti preziosi dipinti »>. Data dal i 530. II campanile di questa chiesa, avente l’altezza di m. 31 circa misurata dalla base al termine della guglia centrale, è rimarchevole specialmente per le ciotole verniciate che decorano i timpani arcuati delle finestre bifore. Di tale decorazione si hanno splendidi esemplari sui campanili della \\cm2i Avigliana. Degna di nota per l’architetto si è la facciata dell’antico Ospedale che sorge vicino alla chiesa. La sua costruzione ricorda quella della chiesa stessa e ne è di questa meglio conservata la decorazione in cotto. Vi si scorgono tuttora le fascette a losanghe bianche e rosse che dipinte sotto la cornice terminale ne accrescono la bellezza, e rimangono ancora le mensole che dovevano sorreggere due statue in cotto, ora scomparse. (1) Aiti (iella Sock’td di Archeologia e IJvììe Arii. L’ESCURSIONISJTA Qui pure per la sopra-elevazione del suolo, le basi delle colonnine che decorano la porta, rimangono interrate e ne risulta perciò assai meno grandioso il prospetto di questo rarissimo esempio di Ospedale che ora non è più che un modesto cascinale. ^ ‘ Chi si reca a visitare questi esemplari dell’arte architettonica è duopo si sofl’ermi ad esaminare la croce di marmo che è piantata su di una rocca a sinistra della chiesa. Dell’uso di mettere all’ingresso dei villaggi un amblema religioso, è questo uno dei rari esempi rimasti in Piemonte, e questa croce che il Regaldi nella sua Dora^ trova che PAKLA ALL’INTELLETTO ED AL CUORE, io mi io dovere di farla notare quale un originale lavoro di scoltura del xiv” secolo. R. BRAYUA. Il giorno 8 ottobre mancava ai vivi il nostro consocio Lupo Carlo (abitante, via Cei’naia, 20) fratello del fu Cav. Filiberto tanto noto ai Soci dell’Unione, per l’interessamento che sempre dimostrò alla nostra Società. Sentiamo il dovere di mandare un tributo di condoglianza profonda alla desolata famiglia, alla quale non giungerà discaro il nostro compianto, e speriamo servirà a lenire alquanto il dolore della perdita irreparabile. Lo stesso giorno 8 ottobre, decedeva a Bussoleno il Cav. Teodoro Blanc , capitano dei Carabinieri nella riserva, socio aggregato della nostra Unione. /Mia desolata vedova vadano i sensi del nostro mesto compianto ed il reverente saluto dei nostri Soci. 8 L*ESCURS10NISTA Il nostro Concorso Fotografico Si avvicina l’epoca di questo nostro concorso il quale, speriamo, riescirà interessante sotto tutti i rapporti. Infatti numerose sono giunte le domande di spazio ed il nome dei concorrenti ci é ^rra sicura di buon esito. Avvisiamo ora i signori dilettanti che ancora non presentarono la loro domanda, che le iscrizioni saranno chiuse il giorno 10 novembre p. V., per cui li invitiamo a volerci inviare al più presto la loro adesione onde poter in tempo provvedere per riserbare loro lo spazio desiderato. Certi del loro valido concorso a nome dell’Unione ringraziamo sentitamente. LA COMMISSIONE. ” -‘*^<8g6>°’ Prof. Gr. GussoNi, Direttore-responsabile. Torino 1906 – Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I

Altri articoli

L’affermazione indica che il tracciato stradale dell’antica Via Francigena medievale si trova circa un metro sotto il livello attuale, mentre la strada della Gallie di origine romana è ulteriormente di 50 centimetri più in basso, secondo un articolo del 1908.

Elaborazione:

- Via Francigena:

L’antica Via Francigena, una delle più importanti vie di pellegrinaggio medievali, collegava l’Europa nord-occidentale a Roma. Il suo percorso è stato ricostruito grazie ai diari di viaggio dell’arcivescovo Sigerico di Canterbury, che la percorse nel 990.

- Strada della Gallie:

La strada della Gallie era una strada romana che collegava diverse città dell’antico impero romano.

- Livello stradale:

L’affermazione indica che il tracciato stradale dell’antica Via Francigena è stato progressivamente coperto e che la strada romana è ancora più in basso, testimoniando l’evoluzione del terreno e della stratificazione storica.

- Fonti:

L’affermazione si basa su un articolo dell’agosto 1908, che potrebbe essere un’analisi geologica o archeologica che ha evidenziato la stratificazione dei livelli stradali.

Gli antichi maestri sapevano fare un’opera di arte anche d’un Ospedale. Lo splendido prospetto del portale dell’Ospedale, tuttavia, perde assai in grandiosità nel corso dei secoli a causa delle successive sopraelevazioni che sono intercorse sul sedime stradale. Le basi delle colonnine sono state infatti progressivamente interrate, così come i due gradini che originariamente davano accesso alla porta. Il piano stradale dell’antica via francigena medievale è infatti circa un metro sotto il livello attuale, e cinquanta centimetri più in basso si trova la strada della Gallie di origine romana (elaborazione da un articolo dell’agosto 1908).

3 gen 2025 — letto, che oggi risulta essere più bassa di alcune decine di centimetri rispetto al sedime stradale». Mentre parla, l’architetto indica una

3 gen 2025 — «Ancora più in basso – prose- gue Valdemarin – si trova la strada romana; il fat- to che il piano stradale si sia elevato nel corso dei.

All’inizio della strada che si diparte davanti alla chiesa, sulla destra si trova la facciata dell’ospedale, che è tutto quanto resta dell’edificio, costruito alla fine del XV secolo, in cui gli Antoniani ospitavano e curavano i malati. Essa ha la forma a capanna, con un portale centrale con arco a sesto acuto e ornato da un’alta ghimberga, una porta a destra e una finestra a sinistra, anch’esse con arco a sesto acuto. La facciata presenta una ricca decorazione in cotto, estesa anche ai pinnacoli che si ergono sul coronamento. Alla parte interna della facciata agli inizi del XX secolo è stato addossato un rustico, mentre nel luogo in cui era situato il fabbricato dell’ospedale, nei primi decenni del XVIII secolo è stata costruita una cascina; al di sopra delle finestre del primo piano di questo edificio è dipinta la lettera ‘tau’, mentre a un’estremità si trova un orologio solare con la scritta Sine sole sileo (senza il sole taccio).

Proprio all’inizio della Val Susa, alle porte di Torino, visitiamo con Carlo Tosco la precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, uno straordinario complesso tardomedievale che comprendeva la chiesa, l’ospedale e che anticamente accoglieva i pellegrini, per lo più malati di malattie della pelle – il fuoco di Sant’Antonio -ma non solo, era anche un centro di accoglienza per i poveri e per chi passava dalla via Francigena. E’ l’occasione per scoprire un luogo polifunzionale molto stratificato dove si può ammirare anche uno straordinario ciclo di affreschi di Giacomo Jaquerio. Carlo Tosco Architetto, è professore ordinario di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino e coordina il corso di laurea in “Progettazione delle aree verdi e del paesaggio”. Ha pubblicato volumi e saggi sull’architettura del medioevo e sulla storia del paesaggio, tra i suoi lavori più recenti: Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel medioevo (Einaudi 2003); Il paesaggio come storia (Il Mulino 2006); Il paesaggio storico. Fonti e metodi di ricerca (Laterza 2009); Petrarca: città, paesaggi, architetture (Quodlibet 2011); I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione (Il Mulino 2014); L’architettura medievale in Italia (Il Mulino 2016); Le abbazie cistercensi (Il Mulino 2017); Storia dei giardini: dalla Bibbia al giardino all’italiana (Il Mulino 2018).

AI Overview

L’ospedale di Sant’Antonio di Ranverso, oggi parte della Precettoria, è effettivamente un edificio che, grazie alla sua facciata gotica, assomiglia molto a una chiesa. In particolare, la sua facciata quattrocentesca, con la sua architettura simile a quella della chiesa, la rende quasi indistinguibile.

Elaborazione:

L’ospedale di Sant’Antonio di Ranverso, una delle più importanti testimonianze d’arte medievale nel Piemonte, è parte del complesso della Precettoria, che comprende anche la chiesa e il monastero. L’ospedale, con la sua facciata gotica, è un esempio di architettura medievale che si caratterizza per la presenza di ghimberghe in terracotta e pinnacoli, elementi che, insieme all’abside slanciata, rendono l’edificio simile ad una chiesa.

In particolare, la facciata quattrocentesca dell’ospedale, con le sue decorazioni in cotto che sovrastano le forme arcuate dei portali, sembra un’estensione della chiesa, con la sua architettura che tende verso l’alto, creando un effetto visivo di spinta verso il cielo, simile a quello della chiesa.

Conclusione:

L’ospedale di Sant’Antonio di Ranverso è quindi un edificio che, grazie alla sua architettura gotica e alla sua facciata simile a quella della chiesa, si può considerare un’estensione della stessa, creando un’impressione di continuità tra i due edifici.