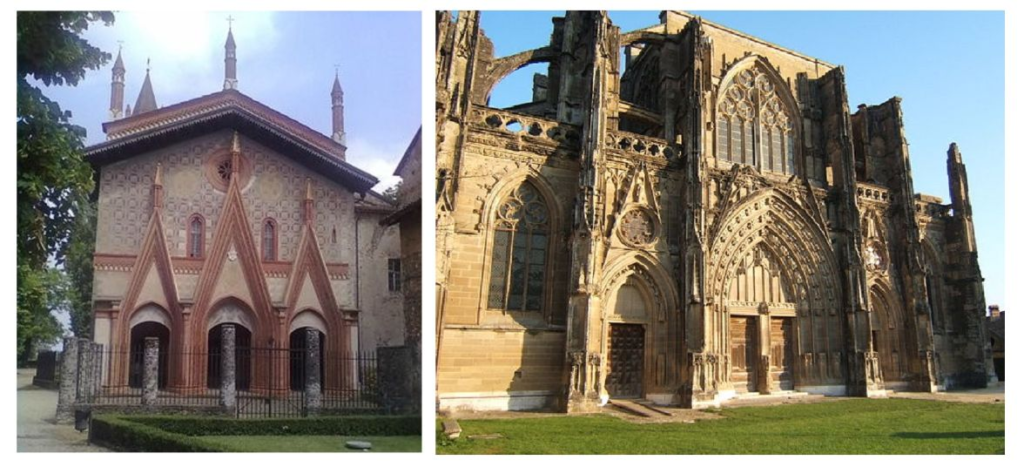

La questione difficile delle fonti dell’ordine antoniano e le case dell’elemosina dipendenti dalla casa madre con sede alla Motte Aux Bois nel Delfinato della Francia sul rapporto con la Chiesa Precettoriale di Sant’Antonio Abate di Ranverso dove il 1.095 nell’antico convento fu costruito un primo ospedale e case uso foresteria.

La questione difficile delle fonti dell’ordine antoniano e le case dell’elemosina dipendenti dalla casa madre con sede alla Motte Aux Bois nel Delfinato della Francia sul rapporto con la Chiesa Precettoriale di Sant’Antonio Abate di Ranverso dove il 1.095 nell’antico convento fu costruito un primo ospedale e case uso foresteria.

- L’ordine antoniano e il problema delle fonti

La questione delle fonti relative agli ordini ospedalieri è stata affrontata in un interessante saggio di Andrea Rehberg nel quale emergono le criticità della ricerca ma

che offre, al contempo, importanti spunti di riflessione su vari aspetti ancora poco

studiati, come le vie di comunicazione fra le singole case36. Purtroppo, nel caso

degli Antoniani, le lacune sono spesso sconfortanti, sebbene l’ultimo cinquantennio di studi abbia restituito fonti ignote o considerate perdute

37

.

All’origine della dispersione delle fonti antoniane sussistono molteplici fattori.

Per quanto concerne le fonti più antiche, si ritiene che valgano le stesse considera2 9 G. Meloni (a cura di), Acta Curiarum Regni Sardiniae 2. Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355),

Consiglio Regionale della Sardegna, Cagliari 1993, docc. 2, 36, 47, 50.

3 0 A. Casula, W. Tomasi, L’ospedale giudicale e la Chiesa di Sant’Antonio: il passaggio all’ordine di San Giovanni

di Dio, «Bollettino dell’Archivio Storico del Comune di Oristano», II/ 3, 2008, pp. 7-30.

31 E. Costa, Sassari, II, Gallizzi, Sassari 1992, p. 1292.

3 2 Ivi, p. 1231.

3 3 Ivi, p. 1292.

3 4 Ibidem. - 3 5 A. Mischlewski, Un ordre hospitalier au Moyen Age cit., pp. 156-169; I. Ruffino, Storia ospedaliera

antoniana cit., pp. 398-399.

3 6 A. Rehberg, Una categoria di ordini religiosi poco studiata: gli ordini ospedalieri. Prime osservazioni e piste di

ricerca sul tema ‘Centro e periferia’, in A. Esposito e A. Rehberg (a cura di), Gli ordini ospedalieri tra centro e

periferia, Giornata di studio (Roma, 16 giugno 2005), Istituto Storico Germanico, Roma 2007, pp. 15-70.

3 7 I. Ruffino, Storia ospedaliera antoniana cit., passim.

100

zioni ormai note sulla documentazione dei secoli centrali del Medioevo: le fonti

primarie, intese come atti ufficiali e quindi meno soggette all’alterazione rispetto

alle memorie e alle cronache, si fanno abbondanti solo a partire dal XIV secolo.

Poiché la registrazione degli atti era dettata soprattutto dall’esigenza di dimostrare e

garantire proprietà e benefici, anche la loro conservazione aveva la stessa finalità.

È evidente che l’ordine di Saint-Antoine-en-Viennois aveva una particolare attenzione per i suoi benefici e per i suoi privilegi, per i quali chiedeva periodicamente

conferma ai papi: lo dimostrano le innumerevoli copie di bolle pontificie, rintracciabili in molte serie archivistiche procedenti dall’Ordine, e lo dimostrano le tante

copie di documenti, le memorie, gli elenchi di instrumenta, gli estratti dai protocolli

notarili presenti negli archivi. È stato riscontrato, inoltre, che le precettorie generali

inviavano periodicamente sia copie che documenti originali alla casa madre38

.

È noto che una parte del patrimonio archivistico della casa madre è andato

perduto a causa di incendi e devastazioni, compiute anche dagli Ugonotti, tra la

metà del XVI e la prima metà del XVII secolo39. Sia l’archivio della casa madre che

quelli delle precettorie generali, inoltre, hanno subito smembramenti e trasferimenti a seguito della soppressione dell’Ordine avvenuta per Breve di Pio VI del 17

dicembre 177640. Per quanto concerne il nostro raggio di indagine, possiamo dire

che il Breve riguardò 26 case francesi, che furono incorporate all’ordine Gerosolimitano della Lingua d’Alvernia; Torino e Ranverso, le cui case furono affidate all’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; due case nel Regno di Napoli, unite all’ordine Costantiniano; tre case nello Stato Ecclesiastico, la cui sorte fu decisa in seguito

41

.

La maggior parte della documentazione un tempo conservata presso l’abbazia di

Saint-Antoine si trova ora a Lione, capoluogo dell’antica Lingua d’Alvernia, presso

gli Archives Départementales du Rhône. Numerosi documenti sono rintracciabili

presso altri Archivi perché in origine custoditi dalle precettorie locali, o perché

all’inizio del XIX secolo, in applicazione del principio di appartenenza, furono estratti

dai relativi fondi per essere affidati agli Archivi dipartimentali corrispondenti alle

antiche precettorie: una piccola parte del fondo originario della casa madre è così

rintracciabile a Grenoble presso gli Archives Départementales de l’Isère; la documentazione di Gap, invece, è custodita presso gli Archives Départementales des

Bouches-du-Rhône (Marsiglia) insieme a quella del priorato di Saint-Gilles di San

Giovanni in Gerusalemme, anch’esso con sede a Gap42

.

3 8 AS TO, Materie Ecclesiastiche, Abbazie – Sant’Antonio di Ranverso, c. 358: «pel notorio trasporto nello

scaduto secolo delle scritture esistenti negli Archivi della Casa di S. Antonio di Ranverso a quella di

Vienna non sianosi potute rinvenire le principali carte di fondazione della casa».

3 9 V. Advielle, Histoire de l’ordre hospitalier de Saint-Antoine de Viennois, Guitton Talamel, Paris-Aix 1883,

pp. 48-51; pp. 192-196.

4 0 Bullarii Romani continuatio. Tomus quintus continens pontificatus Pii VI annum primum ad tertium, ex

Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, Roma 1842, n. 118, pp. 294-301.

41 ASV, Ordini religiosi, Antoniani.

4 2 R. Lacour, Ordre de Saint-Antoine en Viennois, 49 H 1-1332. Répertoire numérique, Lyon 1973.

«Studi e ricerche», VII (2014) 101

Per quanto riguarda l’attuale territorio italiano, l’archivio dell’antica precettoria

di Ranverso è custodito presso l’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano, ma alcuni faldoni sono rintracciabili nell’Archivio di Stato di Torino. Le proprietà delle

case dello Stato Ecclesiastico furono trasferite all’Accademia de’ Nobili Ecclesiastici, ora Pontificia Accademia Ecclesiastica, che ne custodisce l’archivio e la biblioteca. Nel Regno di Napoli una parte dei beni dell’Ordine era già stata incamerata nei

secoli precedenti dalle diocesi, e i rimanenti furono assegnati all’ordine Costantiniano che custodì l’archivio della precettoria napoletana fino all’unità d’Italia43

.

L’importante precettoria generale di Firenze invece fu assegnata dal Granduca al

Magistrato del Bigallo, e la sua documentazione fu successivamente versata all’Archivio di Stato di Firenze44 - .

Verificato la status dei fondi antoniani, la ricerca archivistica sulla presenza dei canonici in Sardegna è stata avviata a partire dall’antico archivio della casa madre, oggi diviso tra

Lione e Grenoble, con particolare riguardo per la documentazione riguardante la precettoria di Gap, i cui originali sono stati esaminati a Marsiglia. Gli Archives Départementales de l’Isère custodiscono inoltre due collezioni private: la collezione dello

studioso Victor Advielle (1833-1905)45 e la collezione di Eugène Chaper (1827-1890)46

proveniente dal castello di Eybens e acquisita dall’archivio dopo la II Guerra Mondiale, ambedue contenenti documentazione antoniana in originale e in copia recuperata

dai collezionisti nel corso dell’Ottocento. Sono stati analizzati anche gli inventari

delle serie H (clero regolare) degli Archives Départementales des Hautes-Alpes (Gap) e

de la Drôme (Valence), ma lo studio di questi ultimi non ha prodotto risultati.

L’indagine è proseguita con l’esame degli inventari degli importanti fondi antoniani custoditi presso l’Archivio di Stato di Firenze, l’Archivio Storico dell’Ordine

Mauriziano, l’Archivio della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Solo dal primo in4 3 L’archivio dell’ordine Costantiniano, e con esso le carte della precettoria antoniana di Napoli,

confluirono in AS NA, Sacro Reale Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, cfr. http://

patrimonio.archiviodistatonapoli.it/xdams-asna/public/application/jsp//titoli.jsp?titolo=soggetti

&qrId=3se05290c932524c&toElement=0&fromElement=2&db=asnaAutherEnti (consultato il 17

luglio 2014).

4 4 AS FI, Precettoria di Sant’Antonio di Firenze e IVI, Diplomatico – Sant’Antonio Abate. La compagnia del

Bigallo sorse nel XIII secolo con scopi di assistenza e beneficenza. Nel 1542 il duca Cosimo I de’

Medici la sostituì con il Magistrato di nuova istituzione, che ne prese il nome nella consuetudine

popolare e cancelleresca. Il Magistrato del Bigallo fu soppresso nel 1776 e sostituito con un istituto

omonimo al quale, nel 1778-1785, passarono gli archivi e i patrimoni del monte di pietà, delle

compagnie e delle corporazioni religiose soppresse, tra le quali la precettoria di Sant’Antonio, le cui

pergamene furono versate nel Diplomatico. Sul complesso archivistico cfr. http://guidagenerale.

maas.ccr.it/GuidaGenerale.aspx?dns=hap:localhost/repertori/SP200790 (consultato il 15 luglio 2014).

4 5 Membro e corrispondente della Société des Beaux-Arts, nel corso del XIX secolo si impegnò a raccogliere

documenti e notizie sull’ordine, auspicandone la rifondazione.

4 6 Deputato dell’Isère, fu un grande bibliofilo. Si impegnò nel recupero e nella diffusione del contenuto

di documenti rari e antichi. Purtroppo la sua collezione di libri sembra essersi dispersa con la II Guerra

Mondiale, ma poco prima della morte, nel 1887, Chaper aveva donato 80 volumi di scienze naturali al

Museo di Storia Naturale di Grenoble, mentre altri volumi poco a poco rinvenuti sono stati acquisiti

dalla Biblioteca Municipale della stessa città.

102

ventario esaminato è stato possibile rintracciare e studiare alcune pergamene utili

alla ricerca, mentre lo spoglio degli altri due non ha prodotto risultati positivi. Non

è stata riscontrata alcuna notizia sulla Sardegna nemmeno nei pochi faldoni antoniani presenti nell’Archivio di Stato di Torino (Sezione Corte)47

e presso l’Archivio

Segreto Vaticano48

.

La documentazione antoniana relativa alla Sardegna si suddivide in quattro raggruppamenti: originali, estratti, inventari e memorie. Degli ultimi tre, soprattutto

se risalenti al XVII e XVIII secolo, potremmo dire che appaiono come tentativi di

tenere insieme un archivio ormai smembrato. In alcune rare occasioni è stato possibile rintracciare sia l’originale che la memoria di esso, ma nella maggior parte dei

casi ci si trova di fronte a più memorie dello stesso documento e in totale assenza di

fonte diretta. A volte le memorie sono compilate in ordine sparso e non rispettano

né l’area geografica né la cronologia degli eventi: non c’è da stupirsi visto che già ai

primi del Cinquecento Aymar Falco rammaricava un’archiviazione delle carte alquanto confusa49. Inoltre, lo stato di conservazione purtroppo non dovette essere

dei migliori, ne sono prova i numerosi danni da umidità e da muffe, i tagli e le

lacerazioni delle pergamene.

Grazie alla documentazione esaminata possiamo dire che la Sardegna ha fatto

parte dell’orbita antoniana dal 1286 al 1571. Probabilmente proprio agli anni 80

del Duecento risale il primo insediamento dei canonici sull’isola, in quanto è stata

trovata memoria di una donazione fatta da Pietro Arcivescovo di Arborea alla precettoria di Gap e riguardante la domus et ecclesia Sancti Anthonii di Oristano. Purtroppo il documento originale non è stato rinvenuto, e l’indicazione è tratta da un

elenco delle donazioni e rendite della precettoria di Gap risalente al 133650. L’ultima notizia rinvenuta a sua volta non emerge da un originale ma da un inventario:

nel 1571 viene data procura al padre antoniano Charles Anisson per la richiesta

della pensione annua della Sardegna, per un ammontare di 40 fiorni d’oro

51

.

Non sappiamo quante fossero le case sarde, e difficilmente potremo saperlo:

fatta eccezione per la prima notizia menzionata riportata nelle memorie successive

con un importante errore di trascrizione che muta Arestanis in Mestarani52 la docu4 7 AS TO, Materie Ecclesiastiche, Abbazie – Sant’Antonio di Ranverso; Ivi, Regolari in genere per corporazioni per A e B – mazzo 1; Ivi, Regolari – mazzo 15.

4 8 ASV, Ordini religiosi, Antoniani.

4 9 Cfr. supra, nota 18.

5 0 ADBdR, 56H 3559, c. 24v, n. 291.

51 ADR, 49H 1182, c. 38v. I rapporti tra la casa madre e la Sardegna dovevano essere discontinui. Nel

1537 il Capitolo generale incaricava fra’ Pierre Berthalis, rettore di Gap, di riunire sotto la sua autorità

tutte le case e le chiese sarde intitolate a sant’Antonio che seguivano la regola dell’Ordine, si veda

ADR, 49H 107, Extrait du Protocole de Gohart notaire numero I, c. 12r.

5 2 Anche Luc Maillet-Guy cadde nello stesso errore di lettura, riportando nel suo lavoro sulla precettoria

di Gap che «En 1286, l’Ordre reçut de l’archevêque d’Arborée ou Oristagno en Sardaigne la maison

ou l’église de Saint-Antoine de Mestaran, mais on ignore quelle fut la suite de cette donation où la

maison se trouvait située», cfr. L. Maillet-Guy, Les commanderies de l’ordre de Saint-Antoine en Dauphiné,

Abbaye Saint-Martin de Ligugeì, Vienne 1928, p. 98.

«Studi e ricerche», VII (2014) 103

mentazione rinvenuta, a partire dal 1300, parla di una domus sive precettoria Sardiniae

(talvolta Sardiniae et Corsicae) senza indicare ulteriori toponimi.

Altro elemento negativo emerso dall’indagine è la non continuità delle fonti: in

alcuni casi le lacune possono riguardare un arco cronologico di 20 o addirittura 40 anni.

La ricerca sugli ospitalieri di Vienne in Sardegna è pertanto proseguita cercando

di integrare le lacune della documentazione antoniana attraverso l’analisi di altre

fonti relative alla Sardegna. - Gli Antoniani e le fonti ‘sarde’

Per lungo tempo si è parlato dei ‘periodi bui’ della storia sarda, ovvero epoche

caratterizzate dalla totale assenza di documenti, soprattutto per quanto riguarda il

periodo in cui l’isola era ripartita in quattro regni detti Giudicati (X-XIV secolo).

Quest’epoca è stata mitizzata da certe letture storiografiche e romantiche ottocentesche che risentivano di un sentimento ‘anti-ispanico’ e che talvolta accusavano i

dominatori dei secoli precedenti di aver distrutto la documentazione.

Sebbene il mito ancora fatichi a scomparire del tutto, gli studi degli ultimi decenni hanno fatto luce sulla documentazione locale53: le lacune sono reali, ma di

gran lunga inferiori a quanto si è creduto

54

. Tuttavia, per quanto la documentazione

5 3 Un importante convegno di studi che si è tenuto a Cagliari, presso la Cittadella dei Musei, tra il 17 e

19 Ottobre 2012, dal titolo 700-1100 d.C.: storia, archeologia e arte nei ‘secoli bui’ del Mediterraneo. Dalle

fonti scritte, archeologiche ed artistiche alla ricostruzione della vicenda storica: la Sardegna laboratorio di esperienze culturali, ha posto in luce come, seppur lacunose, le fonti sulla Sardegna possono rimettere in

discussione molte “certezze” storiche che si riteneva consolidate. Il convegno si è svolto a conclusione

dell’omonimo progetto di ricerca coordinato dalla prof.ssa Rossana Martorelli, docente di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Ateneo cagliaritano, e che ha coinvolto le Università di Cagliari e

Sassari e la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Cagliari e Oristano.

5 4 Sulle cancellerie sarde dell’XI-XIII secolo cfr. F.C. Casula, Sulle origini delle cancellerie giudicali sarde, in

Studi di Paleografia e Diplomatica, Cedam, Padova 1974, pp. 1-99; E. Cau, Peculiarità e anomalie della

documentazione sarda tra XI e XIII secolo, in G. Mele (a cura di), Giudicato d’Arborea e Marchesato di

Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del I Convegno internazionale di studi

(Oristano, 5-8 dicembre 1997), Oristano 2000, pp. 313-421; O. Schena, Santa Igia tra Tardo Antico e

Basso Medioevo: persistenza di un sito, in R. Coroneo (a cura di), Cagliari tra terra e laguna. La storia di lunga

durata di San Simone-Sa Illetta. AM&D, Cagliari 2012, pp. 30-39; Ead., Civita e il giudicato di Gallura nella

documentazione sarda medioevale. Note diplomatiche e paleografiche, in G. Meloni, P. F. Simbula (a cura di),

Da Olbìa a Olbia. 2.500 anni di storia di una città mediterranea. Atti del Convegno Internazionale di

Studi (Olbia 12-14 maggio 1994), Chiarella, Sassari 1996, pp. 97-112; A. Mastruzzo, Un “diploma” senza

cancelleria, un “re” senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna, «Bollettino

Storico Pisano», 77, 2008) pp. 1-32; J-M. Martin, Les actes sardes (XIe

-XIIe

siècle), in V. Prigent, J-M.

Martin, A. Peters-Custot (éds.), L’héritage byzantin en Italie, VIIIe

-XIIe

siècle I: la fabrique documentaire,

École Française de Rome, Roma 2011, pp. 191-205; B. Fadda, I luoghi di redazione dei documenti giudicali.

Considerazioni su alcune pergamene del giudicato di Torres, in Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte

nei “secoli bui” del Mediterraneo. Dalle fonti scritte, archeologiche ed artistiche alla ricostruzione della vicenda

storica la Sardegna. Laboratorio di esperienze culturali (Atti del Convegno di Studi, Cagliari, ottobre 2012), a

cura di R. Martorelli, Scuola Sarda Editrice, Cagliari 2013, pp. 427-444; C. Tasca, I documenti giudicali

negli archivi italiani e stranieri: “dispersione” archivistica e “recupero” della memoria, ivi, pp. 83-122.

104

prettamente sarda parta dall’XI secolo, non è stato possibile rintracciare una fonte

locale che citi gli Antoniani prima del XV secolo55. Le fonti che diremo ‘toscane’ in

virtù della loro conservazione, e che riguardano soprattutto il periodo dell’influenza del comune di Pisa sull’isola, ma che si spingono fino al XV secolo, non hanno

restituito notizie56. Poche fonti pontificie (privilegi, lettere e Rationes Decimarum)

forniscono elementi utili alla datazione di alcune chiese sarde intitolate a sant’Antonio ma non citano esplicitamente gli Antoniani57

. Sono le fonti aragonesi, pervenuteci sia in originale (carte reali) che in copia (registri di Cancelleria), a venirci incontro a partire dagli anni 30 del XIV secolo58. A queste si aggiunge lo statuto di Villa

di Chiesa (oggi Iglesias), promulgato quando la località era posta sotto il controllo

pisano ma emendato e mantenuto dagli Aragonesi quando presero il controllo della città nel 1324, e giunto a noi nella versione ratificata dall’infante Alfonso nel - Al capitolo 75 del II libro del Breve Villae Ecclesiae leggiamo che nel centro

abitato era consentita la libera circolazione dei maiali di sant’Antonio. Il riconoscimento dell’animale era dato dal segno distintivo: li porci siano signati et marcati in de

la spalla ricta de lo signo di Sancto Antonio, overo che abbia tagliata per traverso la ricchia

ricta59. Il distintivo dei maialini era fondamentale e indicava l’esclusiva proprietà da

parte dei canonici, gli unici ai quali, nei comuni italiani medievali, era consentito

lasciare gli animali in libertà60. La presenza della disposizione del Breve lascia ipotizzare che l’Ordine fosse presente nella città di Iglesias o quantomeno nel circondario. Sebbene un’antica chiesa Sant’Antonio abate extra muros sia presente a Iglesias e

documentata anche nelle Rationes Decimarum, non ci sono altri documenti, oltre

agli statuti, che attestino nella località una sede antoniana.

Le altre tipologie documentarie rinvenute consistono in corrispondenza regia,

benefici, testamenti, collazioni, procure, vendite, richiesta di donazioni, atti di processi e Parlamenti, e vanno dal 1331 alla metà del Cinquecento, facendosi abbondanti nella seconda metà del Quattrocento. Gli ultimi documenti riguardano gli

atti di due cause disputate per il beneficio della chiesa Sant’Antonio extra muros di

Sassari e per i conti amministrativi dell’ospedale Sant’Antonio abate di Cagliari. In

5 5 AS CA, Raccolta Ovidio Addis, n. 1/1; Ivi, Ufficio della Insinuazione di Cagliari, Atti originali sciolti,

notai Andrea Barbens, Stefano Daranda e Giovanni Garau.

5 6 AS FI, Diplomatico; AS PI, Diplomatico. Le pergamene relative alla Sardegna sono state edite dalla locale

Deputazione di Storia Patria tra il 2001 e il 2012 nella rivista «Archivio Storico Sardo». Per esigenza di

sintesi citiamo le pubblicazioni più recenti: C. Piras, I benedettini di Vallombrosa in Sardegna (Secc. XIIXVI), «Archivio Storico Sardo», 47, 2012, pp. 9-543; V. Schirru, Le pergamene relative alla Sardegna nel

Diplomatico San Michele in Borgo dell’Archivio di Stato di Pisa, «Archivio Storico Sardo» 49, 2014, pp. 9-130.

5 7 D. Scano, Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna, 2 voll., Deputazione di Storia

Patria per la Sardegna, Cagliari 1940-41; P. Sella, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Sardinia,

Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1945.

5 8 ACA, Real Cancillería, Cartas Reales; Ivi, Pergaminos; Ivi, Procesos.

5 9 C. Baudi di Vesme (a cura di), Codice diplomatico di Villa di Chiesa (Iglesias), con una premessa di Marco

Tagheroni, ripr. anast. dell’edizione Paravia, Torino 1877, C. Delfino, Sassari 2006; S. Ravani (a cura

di), Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias), Centro di studi filologici sardi – CUEC, Cagliari 2011.

6 0 L. Fenelli, Il Tau, il fuoco, il maiale cit., pp. 15

Altri articoli

Il cognome Teifreto è uno dei cognomi italiani più rari e curiosi, la cui origine risulta ancora oggi incerta e meritevole di indagine approfondita.

Poesia dedicata ai Contadini scritta da Rocco Scotellaro.“Sera e Mattina”, scrive: Scorrono neri alle case di faccia/ dai nascondigli per i sentieri. Camminano i contadini/ quando la terra è presa dal sonno/ sera e mattina. Come la terra chiude gli occhi/ le nubi vanno dalle case ai monti. Poi si sono accese le luci nel paese. Aria mite, cielo celeste/ a operaio e contadino/ una notte di festa.